/ HfG Offenbach am Main

Farbe II ist ein Designseminar, das das Farbverständnis untersucht.

Wie würde sich das Verständnis von Farbe ändern, wenn Menschen auf dem Mars leben würden?

Wie beeinflussen Farben die Menschen und diese Medien gegenseitig?

Der Mensch ist untrennbar mit der natürlichen Welt verbunden. In gewissem Grad lässt sich auch erklären, dass der Mensch eine physische oder psychologische Vorliebe für die Natur hat. Manche sagen: 'Menschen lieben die Natur, weil Wahrheit, Naturerfahrung und Realität Hand in Hand gehen.' Aber das ist immer noch eine vage Vorstellung. Aus der Sicht der Sozial- und Naturwissenschaften, wie Biologie, Psychologie oder Kognitionswissenschaften, wurde die Präferenz des Menschen für die Natur jedoch bestätigt.

Biophilia-Hypothese

Biophilia ist eine angeborene Affinität zum Leben oder zu lebenden Systemen. Die Biophilia-Hypothese (auch BET genannt) besagt, dass der Mensch eine angeborene Neigung hat, Verbindungen mit der Natur und anderen Lebensformen zu suchen. Der Biologe Edward O. Wilson hat die Hypothese in seinem Buch Biophilia (1984) vorgestellt und popularisiert. Er definierte Biophilia als „den Drang, sich mit Formen des Lebens zu verbinden“. Er schlug die Möglichkeit vor, dass die tiefe Verbundenheit des Menschen mit anderen Formen des Lebens und der Natur als Ganzes in unserer Biologie verwurzelt ist. Sowohl positive als auch negative (einschließlich phobische) Bindungen zu natürlichen Objekten (Arten, Phänomenen) im Vergleich zu künstlichen Objekten sind der Beweis für Biophilia.

Später wurde die Hypothese Teil der Evolutionspsychologie. Aus dieser Sicht lassen sich psychologische Eigenschaften wie natürliche Präferenzen als Produkte der natürlichen oder sexuellen Selektion erklären. Diese Eigenschaften sind im genetischen Gedächtnis gespeichert und zeigen die Verbindungen zwischen Menschen und natürlichen Systemen.

Ökopsychologie

Ökopsychologie ist ein interdisziplinäres und transdisziplinäres Fachgebiet, das sich auf die Synthese von Ökologie und Psychologie sowie die Förderung der Nachhaltigkeit konzentriert. Sie beschäftigt sich mit dem Studium der emotionalen Bindung zwischen Menschen und der Erde. Die Konzeptualisierung der Ökopsychologie begann mit der Arbeit von Robert Greenway. Er erklärte seine Idee, dass „der Geist die Natur ist und die Natur der Geist.“

Die Ökopsychologie erkennt an, dass Menschen die mehr-als-menschliche Welt sowohl formen als auch von ihr geformt werden. Viele menschliche Gesellschaften haben sich von der Natur abgetrennt und damit eine künstliche Kluft geschaffen. Dies beeinträchtigt die natürliche Freude und Spontaneität, die der Mensch empfindet, wenn er sich in der Welt aufhält, und trübt auch unsere Sinne. Später erklärte Greenway in seinem Buch Ökopsychology: Die Erde wiederherstellen, den Geist heilen (Restoring the Earth, Healing the Mind): „Ökopsychologie ist eine Suche nach einer Sprache, um die Beziehung zwischen Menschen und der Natur zu beschreiben. Sie ist ein Werkzeug, um diese Beziehung besser zu verstehen, zu diagnostizieren, was in dieser Beziehung falsch ist, und Wege zu ihrer Heilung vorzuschlagen.“

Ecological valence theory

Die Wahrnehmung und Farbpräferenz der Menschen beeinflussen die Auswahl von Objekten, was ihr Verhalten verändern kann. Die Biophilia-Hypothese besagt, dass wir Farbpräferenzen aufgrund angeborener biologischer Mechanismen entwickeln, die größtenteils aus der Evolution stammen. Menschen verbinden mit farbigen Medienobjekten Assoziationen, die unsere Farbwahrnehmung beeinflussen.

Eine kohärente Theorie der menschlichen Farbpräferenzen ist die Ecological Valence Theory (EVT). Sie erklärt, dass Präferenzen durch affektive Reaktionen auf entsprechend gefärbte Objekte entstehen. Menschen werden von Farben angezogen, die mit hervorstechenden Objekten assoziiert werden, die positive affektive Reaktionen hervorrufen (z. B. Blau und Cyan mit positiv bewerteten Elementen wie klarem Himmel und sauberem Wasser). Umgekehrt meiden sie Farben, die mit Objekten verbunden sind, die negative Reaktionen hervorrufen (z. B. Braun mit Fäkalien oder verrottendem Essen). Farbpräferenzen korrelieren mit Objekten, die entweder nützlich oder schädlich sind und haben eine adaptive „Lenkungs“-Funktion, die das Verhalten in Richtung eines größeren persönlichen Wohlbefindens lenkt.

Das Experiment zur EVT sammelte und analysierte die Ergebnisse von drei Aufgaben: einer Objekt-Assoziationsaufgabe, einer Objekt-Valenz-Bewertungsaufgabe und einer Farb-Objekt-Matching-Aufgabe. Es wurde nachgewiesen, dass die Präferenz für eine Farbe durch affektive Reaktionen auf die entsprechend gefärbten Objekte bestimmt wird. Individuelle Unterschiede in den Farbpräferenzen resultieren aus den unterschiedlichen Erfahrungen der Menschen mit farbigen Objekten und farbassoziierten Entitäten in ihrem Umfeld.

Die EVT schließt nicht aus, dass Farbpräferenzen auch die Objektpräferenzen beeinflussen können. In vielen Situationen verstärkt positives Feedback die Präferenz für eine Farbe, wenn Menschen etwas mögen, das sie aufgrund seiner Farbe gewählt haben.

Die physischen und psychischen Auswirkungen von Rot auf den Menschen:

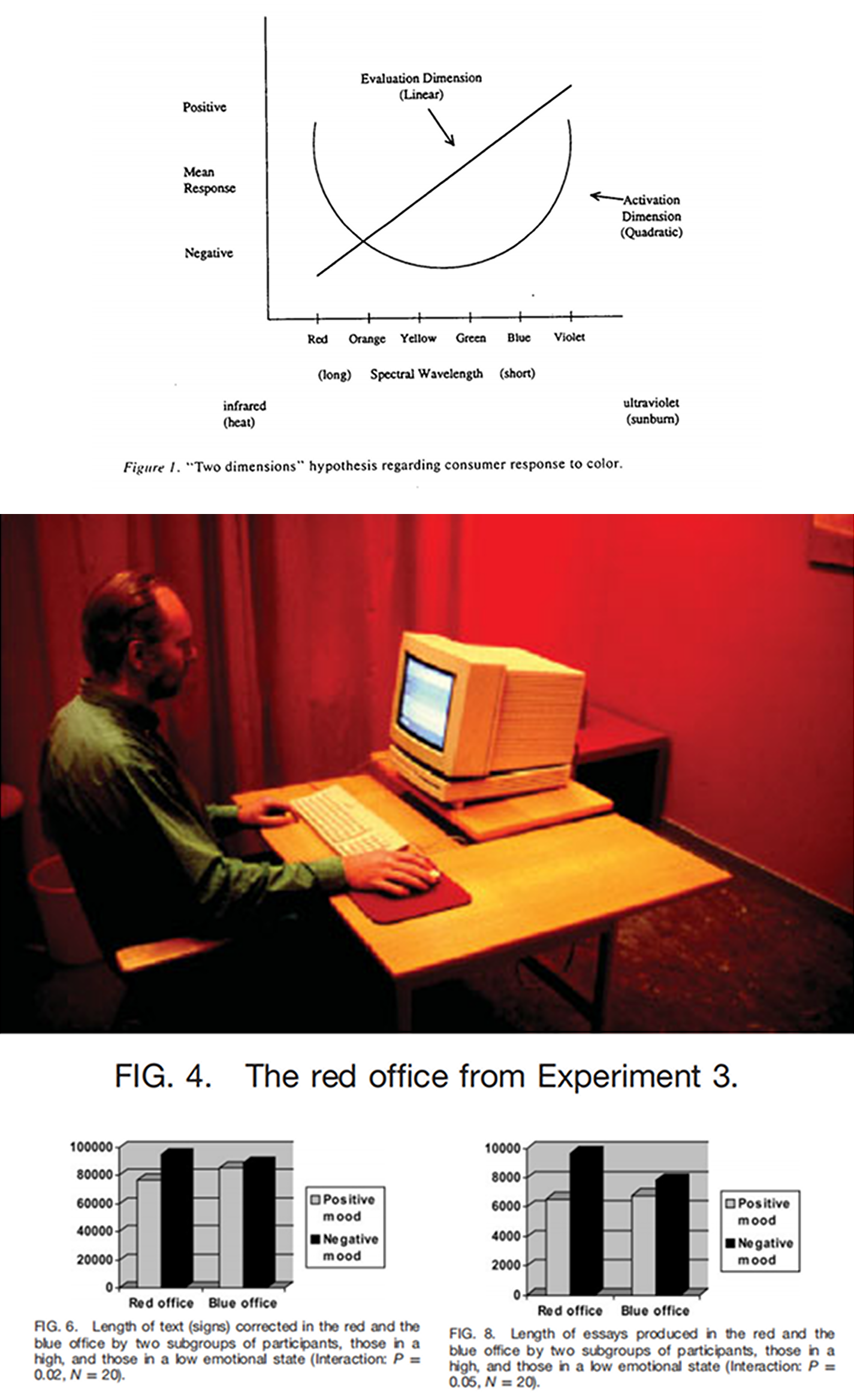

Erregungstheorie

Rot oder Orange umgibt den Mars fast überall. Wenn wir verstehen wollen, wie Menschen auf dem Mars Farben wahrnehmen, können wir Rot als Beispiel nehmen. Die Studien, die wir besprochen haben, zeigen, dass Farbe Bedeutung und einen wichtigen Einfluss auf Affekt, Kognition und Verhalten hat, insbesondere in Bezug auf Leistung und Anziehungskraft. Rot hat sich als besonders kritische Farbe herausgestellt. Zwei Theorien befassen sich mit den Auswirkungen der Farbe Rot: die Erregungstheorie der Farbe und die Farbe-im-Kontext-Theorie.

Die Erregungstheorie behauptet, dass die Farbe Rot selbst stimulierend wirkt. Im Gegensatz dazu besagt die Farbe-im-Kontext-Theorie, dass der Kontext, in dem diese Farbe wahrgenommen wird, ihre Bedeutung und Verhaltensreaktionen darauf beeinflusst. Dafür gibt es gute Beweise: 1942 fand Goldstein heraus, dass die Farbwahrnehmung physiologische Reaktionen im Körper hervorruft, die sich in Emotionen, Kognitionen und Verhalten manifestieren. Basierend auf dieser Idee schlugen Farbforscher später vor, dass Farben mit längeren Wellenlängen, wie Rot, als wachmachend und anregend wahrgenommen werden, während Farben mit kürzeren Wellenlängen, wie Grün und Blau, entspannend wirken (z. B. Crowley, 1993).Gerard (1958) zeigte in ähnlicher Weise, dass die Wahrnehmung von rotem Licht zu einem Anstieg des Blutdrucks, der Atemfrequenz und des Augenblinzelns führt, während blaues Licht diese Parameter senkt. Eine Studie von Rikard Küller aus dem Jahr 2008 über die Farbe von Büroumgebungen unterstützt ebenfalls die Erregungstheorie. Die Ergebnisse zeigten, dass die Farbe eines Arbeitsraums die Wahrnehmung, Psychologie und Physiologie der Menschen beeinflusste, die sich dort aufhielten. Besonders kräftige Rottöne versetzten das Gehirn in einen erregten Zustand, der sogar zu einer paradoxen Verlangsamung der Herzfrequenz führen konnte. Introvertierte Menschen und Menschen, die bereits in einer negativen Stimmung waren, waren davon stärker betroffen als andere.

Die Studie zeigte auch, dass warme Farben sinnvoll eingesetzt werden können, um eine Situation zu ergänzen, aber niemals in Extremen. Neuere Studien legen nahe, dass ein umsichtiger Farbdesigneinsatz das allgemeine Wohlbefinden und die Stimmung der Menschen verbessert.

Quelle:

Biophilia Hypothesis - Wikipedia

Ecopsychology - Wikipedia

Schloss, K. B., Hawthorne-Madell, D., & Palmer, S. E. (2015). Ecological influences on individual differences in color preference. Published online: 14 August 2015

Küller, R., Mikellides, B., & Janssens, J. (2009). Color, Arousal, and Performance: A Comparison of Three Experiments. Environmental Psychology Unit, School of Architecture and Built Environment, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden; Environmental Psychology Unit, School of Architecture, Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom. Received 29 November 2007; revised 24 January 2008

accepted 11 February 2008.Buechner, V. L., & Maier, M. A. (2016). Not always a matter of context: Direct effects of red on arousal but context-dependent moderations on valence. Academic Editor: Stefano Ferraina.

Den oben genannten Theorien zufolge beeinflussen Farbvorlieben unsere Objektvorlieben. Da Menschen natürliche Objekte bevorzugen, würden Marsmenschen vermutlich auch eine Vorliebe für die natürlichen Farben des Mars entwickeln. Da der Sand auf dem Mars den Bäumen auf der Erde ähnelt, könnten Marsmenschen Rot genauso entspannend finden wie wir Grün. Daher ist anzunehmen, dass sie eine Vorliebe für roten oder orangefarbenen Sand haben.

Diorama:

Born in RedEntwerfen Sie ein Szenario, das den Mars aus der Perspektive eines Marsmenschen simuliert. Da alle Betrachter Erdlinge sind, werden Formen von der Erde verwendet, um Farben zu verbinden. Theorien wie die Farb-Form-Assoziation und der Farbgedächtniseffekt zeigen, dass Formen helfen können, Farben zu assoziieren. Zunächst werden Formen von der Erde verwendet, um Menschen an Grün zu erinnern und Entspannung zu fördern. Dann werden die roten und orangefarbenen Farben des Mars verwendet, um die Wahrnehmung von Grün zu verändern. Die Szene stellt nicht den Mars dar, sondern verwendet Marsfarben, um die Farbvorlieben der Menschen zu beeinflussen und Rot entspannend erscheinen zu lassen.

Quelle:

Teichmann, L., Quek, G. L., Robinson, A. K., Grootswagers, T., Carlson, T. A., & Rich, A. N. (2020). The Influence of Object-Color Knowledge on Emerging Object Representations in the Brain. Journal of Neuroscience, 40(35), 6779-6789. DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0158-20.2020

https://www.pexels.com/photo/brown-wooden-house-surrounded-by-green-trees-1172064/

https://www.pennys.coffee/product/banana/104

Es gibt viele Gräben in unserer Welt, so wie wir uns kaum vorstellen können, dass Menschen in Zukunft auf dem Mars leben. Mit diesem Diorama möchte ich zeigen, wie unterschiedlich Umgebungen sein können, und die Menschen dazu bringen, mehr aus der Perspektive anderer Menschen zu denken.

Geboren in Rot_

Forschungsprojekt

Farbe II

Zhu Zhu_

Prof. Lisa Borgenheimer

Hochschule für Gestaltung

(HfG) Offenbach

2021